文|洪啓傑

在大會第二天的會議室,国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所的畑本先生,以深入淺出的簡報,為大家帶來一場如何以「營養和運動延長健康壽命」的講座。

「健康壽命」(臺灣稱為健康平均餘命)是世界衛生組織(WHO)在2001所提出的概念。指的是嬰兒一出生,預期一生的「平均壽命」,並從中扣除「住院」、「重大傷病」及「慢性病失能」等時間,得出可以健康生活的總年限。

透過比較「健康壽命」與「平均壽命」,就可以算出一生當中有多長時間處於失能或需要醫療照護的狀態。

而隨著經濟、醫療與生活水準提高,全世界的平均壽命正逐漸延長。但活得久就等於活得好嗎? 如果我們能保有均衡飲食及規律運動,是否就有機會提升健康壽命,在老年時期就能過上更健康、更有活力和獨立的生活呢?

上段問題的答案是肯定的,而現代生活中「肥胖」可說是阻礙我們健康生活的一大原因,而要知道肥胖的原因,我們得先注意自己的日常活動。

「日本國民最容易變胖的季節是幾月呢?」

畑本先生突然向大家提出這道問題。有人猜新年、有人猜秋天,但其實答案是五月。

五月是日本的黃金週假期,這一週內大家會結伴出遊,與新朋友加深情誼,各種交際應酬的場合頻繁,導致體重容易增加。

如果縮短尺度至一週來看,體重最容易增加的日子又是星期幾呢?

這題答案是星期一,因為週末通常是放鬆身心,飲食最不受控的日子。過量的飲食導致假期結束的星期一成為體重增加最多的一天。

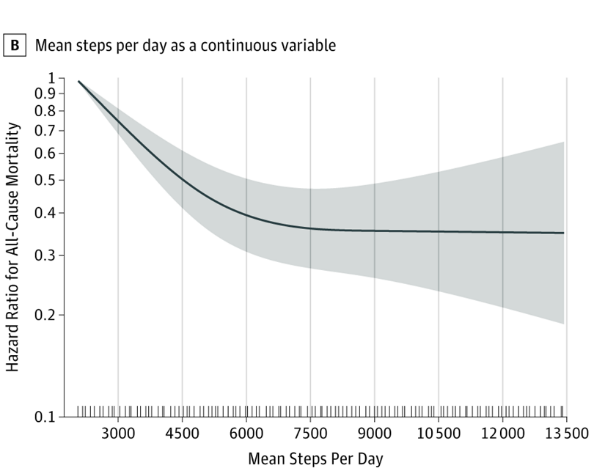

為了控制體重,運動便是一大要點。我們常聽說「日行萬步」可保持身體健康,但一萬步這個目標過於遙遠,令人卻步。然而在一篇2019年的觀察性研究就指出:與每日行走2000步或更少相比,每天走到約3000至4000步就能觀察到死亡率顯著下降,且步數越多風險越低,直到約 7500 步趨於平緩,當然再繼續增加步數也不會帶來負面影響。

除了走路,也可以採用超慢跑(Slow Jogging)的方式更進一步幫助熱量消耗。一般健走速度約每小時4至5公里,若以相同的速度進行超慢跑,過程搭配手部擺動,熱量消耗可提升1.5至1.8倍左右。

研討會尾聲,畑本先生提出另一個問題:

每天運動30分鐘的人,一整天下來的熱量消耗,一定比每天運動60分鐘少嗎?

研究結果顯示不一定。雖然相同運動進行30分鐘所消耗的熱量一定沒有60分鐘多,但觀察這兩類人一整天後,發現有些人強迫自己每天運動60分鐘,反而因過度疲勞而增加久坐時間。

不論一天運動多少分鐘,都有實質的熱量消耗,也就是說只要有動就會有成效。因此,根據自身狀況,找到適合自己的運動方式才是關鍵。

數據顯示,臺灣和日本的平均壽命和健康壽命都在逐年提升(111年的數據因為新冠疫情而略有下降),而日本的平均壽命和健康壽命都要高於臺灣。但若是以「健康壽命除以平均壽命」的比例來看,可以發現臺灣人在一生中處於健康狀態的比例反而比較高!也就是說,我們一生中保持健康的時間比例上相對較多。

但或許是因為我們的平均壽命本來就還沒提升至日本水準,所以失能期相對短。將來如果臺灣的平均壽命繼續延長,而健康壽命提升的速度跟不上,就有可能出現像其他長壽國家一樣的情況——不健康年數也跟著拉長。

因此,我們不能只是追求「活得久」,更要透過飲食、運動,努力延長「健康的時間」,讓老年生活能夠過得有尊嚴且有品質。從小進行的食育也相當重要,若能及早培養正確的飲食觀念,懂得該吃什麼、該吃多少,並將這些習慣落實在日常生活中,就能為一生的健康打下穩固基礎,真正實現「活得久,也活得好」。

文|洪啓傑

在大會第二天的會議室,国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所的畑本先生,以深入淺出的簡報,為大家帶來一場如何以「營養和運動延長健康壽命」的講座。

「健康壽命」(臺灣稱為健康平均餘命)是世界衛生組織(WHO)在2001所提出的概念。指的是嬰兒一出生,預期一生的「平均壽命」,並從中扣除「住院」、「重大傷病」及「慢性病失能」等時間,得出可以健康生活的總年限。

透過比較「健康壽命」與「平均壽命」,就可以算出一生當中有多長時間處於失能或需要醫療照護的狀態。

而隨著經濟、醫療與生活水準提高,全世界的平均壽命正逐漸延長。但活得久就等於活得好嗎? 如果我們能保有均衡飲食及規律運動,是否就有機會提升健康壽命,在老年時期就能過上更健康、更有活力和獨立的生活呢?

日本人最容易變胖的季節

上段問題的答案是肯定的,而現代生活中「肥胖」可說是阻礙我們健康生活的一大原因,而要知道肥胖的原因,我們得先注意自己的日常活動。

畑本先生突然向大家提出這道問題。有人猜新年、有人猜秋天,但其實答案是五月。

五月是日本的黃金週假期,這一週內大家會結伴出遊,與新朋友加深情誼,各種交際應酬的場合頻繁,導致體重容易增加。

這題答案是星期一,因為週末通常是放鬆身心,飲食最不受控的日子。過量的飲食導致假期結束的星期一成為體重增加最多的一天。

無論是走或跑,總之先動起來吧!

為了控制體重,運動便是一大要點。我們常聽說「日行萬步」可保持身體健康,但一萬步這個目標過於遙遠,令人卻步。然而在一篇2019年的觀察性研究就指出:與每日行走2000步或更少相比,每天走到約3000至4000步就能觀察到死亡率顯著下降,且步數越多風險越低,直到約 7500 步趨於平緩,當然再繼續增加步數也不會帶來負面影響。

除了走路,也可以採用超慢跑(Slow Jogging)的方式更進一步幫助熱量消耗。一般健走速度約每小時4至5公里,若以相同的速度進行超慢跑,過程搭配手部擺動,熱量消耗可提升1.5至1.8倍左右。

研討會尾聲,畑本先生提出另一個問題:

研究結果顯示不一定。雖然相同運動進行30分鐘所消耗的熱量一定沒有60分鐘多,但觀察這兩類人一整天後,發現有些人強迫自己每天運動60分鐘,反而因過度疲勞而增加久坐時間。

不論一天運動多少分鐘,都有實質的熱量消耗,也就是說只要有動就會有成效。因此,根據自身狀況,找到適合自己的運動方式才是關鍵。

回到臺灣後,我的調查

數據顯示,臺灣和日本的平均壽命和健康壽命都在逐年提升(111年的數據因為新冠疫情而略有下降),而日本的平均壽命和健康壽命都要高於臺灣。但若是以「健康壽命除以平均壽命」的比例來看,可以發現臺灣人在一生中處於健康狀態的比例反而比較高!也就是說,我們一生中保持健康的時間比例上相對較多。

但或許是因為我們的平均壽命本來就還沒提升至日本水準,所以失能期相對短。將來如果臺灣的平均壽命繼續延長,而健康壽命提升的速度跟不上,就有可能出現像其他長壽國家一樣的情況——不健康年數也跟著拉長。

因此,我們不能只是追求「活得久」,更要透過飲食、運動,努力延長「健康的時間」,讓老年生活能夠過得有尊嚴且有品質。從小進行的食育也相當重要,若能及早培養正確的飲食觀念,懂得該吃什麼、該吃多少,並將這些習慣落實在日常生活中,就能為一生的健康打下穩固基礎,真正實現「活得久,也活得好」。